ポアソンの方程式

電場 はガウスの法則によって

で求めることができるが、今回はこれを少しいじってみる。

ここでは紹介程度にとどめるが、ガウスの定理とストークスの定理という、電磁気学において非常に重要な定理がふたつ存在する。

一般のベクトル について、ガウスの定理によると

によって面積分と体積分の変換ができ、ストークスの定理によると

が成り立つ。

ただし、ガウスの定理の が表す体積というのは、左辺の

が表す閉曲面の内部の体積のことで、

は閉曲面の各部分に垂直な単位ベクトルである。

また、ストークスの定理の というのは、左辺の

が表す経路の内部の面積のことである。

よって、ストークスの定理の は、閉じた経路でなければならない、つまり何らかの領域を囲んでいて、切れ目が存在しない経路でなければこの定理は使えない。

ストークスの定理に出てくる は、閉曲線が反時計回りに見える方向から系を観察したとき、観察者に向かってくる側を向いていて面に垂直な単位ベクトル(右ねじの向きと呼ばれる)である。

さて、冒頭のガウスの法則に戻ろう。

ガウスの法則の式をよくみると、ガウスの定理の左辺そのものであることがわかる。

そこで、この定理を適用して、ガウスの法則を変形していこう。

とりあえず、そのまま変形すれば

となるのだが、なんだかあまり代わり映えがない。

右辺も変形してみよう。

右辺の というのは、左辺で

が表す立体の内部にある電荷の総量である。

よって、立体内部の電荷密度を とおけば

とならなければならない。

これを先ほどの式に代入してやれば

となって、

という、ポアソンの方程式と呼ばれるそれぞれの微小領域に関する等式が成立してしまうのである。

ちなみに、「たまたま立体全体の総和が一致しただけで微小領域ひとつひとつで等式が成り立つとは限らないのではないか」という懸念は不要である。

この変形結果は、ようは立体をさらに細かく区切った領域でのガウスの法則にすぎず、たまたま積分した結果が一致しているわけではない。

そのため、考えている立体内部では電荷が分布する位置はもちろん存在しない場所でもこの新しい等式が成立し、領域をさらに宇宙全体に広げてしまえば、全ての場所でこの関係が成り立つのである。

さて、別の記事で扱っているのだが、電場と静電ポテンシャルの間には

が成り立つ。

これをさきほど導出した電場と電荷密度の関係式に代入してみよう。

すると

となるのである。

はベクトルなのだからその二乗というのは内積を意味し

である。

つまり、上の式は

という意味になる。

とはいえ、この形で運用されることは滅多にない。

やはり電場について性質を知るためには極座標が有用だから、 をデカルト座標から極座標での表現に書き換えたいのである。

ただし、残念ながらその計算は過酷を極め、それほど難しくはないのだが計算量が膨大となる。

ここでは計算結果だけを示すこととし、計算の確認は読者それぞれに委ねることにする。

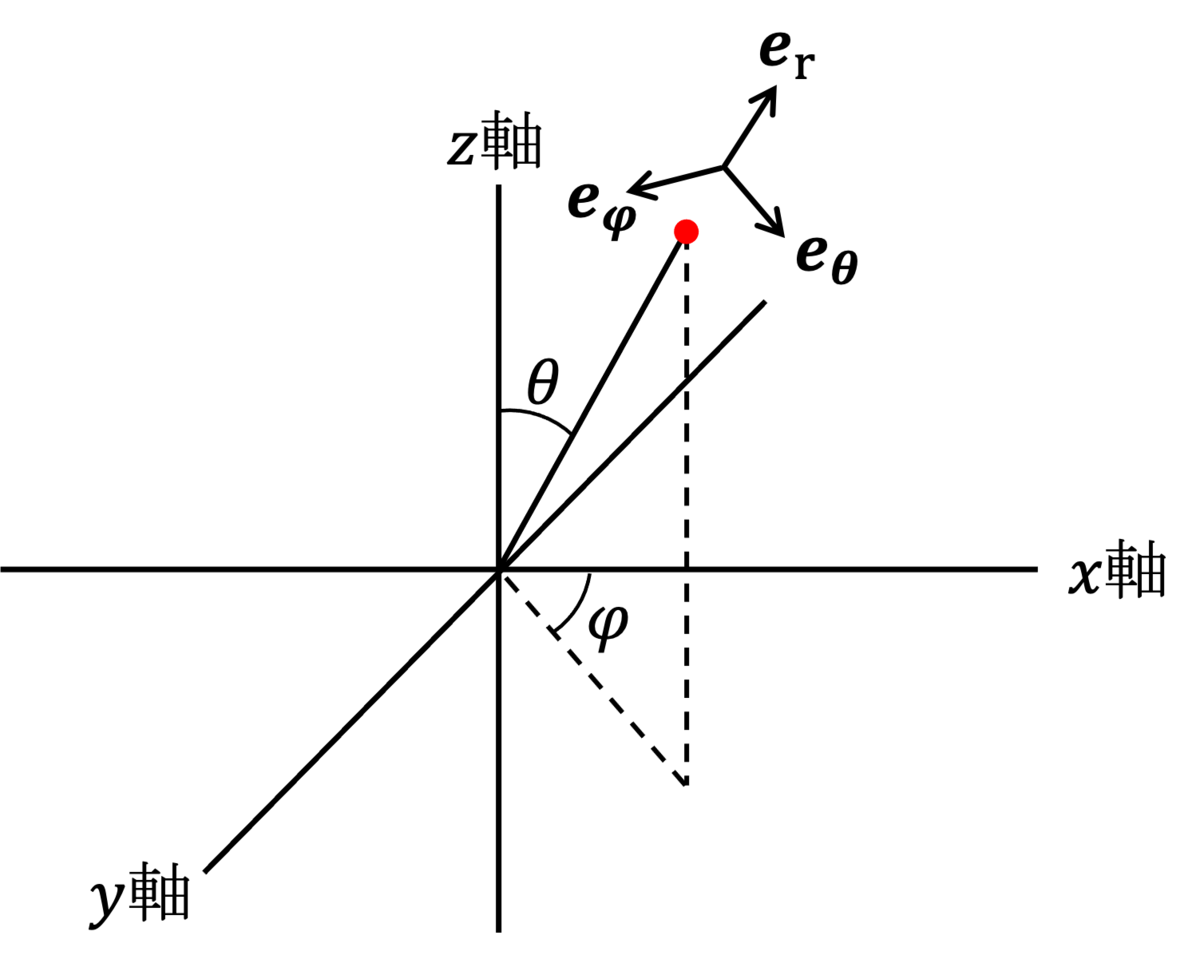

使用する文字の意味は通常通りに上の図の通りとすると、三次元極座標では

となる。

ちなみに、 はラプラシアンと呼ばれ、

として表記されることもある。

ここからは、三次元極座標でのラプラシアンを用いて、半径 の球形の絶縁体に一様分布する電荷によるポテンシャルを計算してみることにする。

先ほどまでで示したように

である。

今回考えるポテンシャルというのは、回転対称性により、絶縁体の中心からの距離のみに依存するから、 や

で偏微分すると0になる。

よって、結局は

となってしまう。

ここで場合分けをしていくのだが、距離 の位置に電荷が存在する場合には右辺はこのままでいいのだが、その位置に電荷が存在しない場合には、

なのだから、右辺は0となる。

まずは電荷が存在する場合、すなわち の場合、

は定数として

となる。

次に、 の場合、

を定数として

となる。

ここから4個の定数を決定していくのだが、それにあたってまずイメージして欲しいのが、考えている球の中心でのポテンシャルがどのようであるかということである。

別の方法で計算することによって感覚を掴んでくれても構わないのだが、 には発散しえないのである。

だから、ここで無限大になってしまうようなポテンシャルの計算結果は避けなければならない。

見てみると、 について計算した結果で、

を持つ項が

で

になる。

よって であると判断できる。

次に考えることだが、 のところでは、電場が連続でなければならない。

そのため、それぞれの計算結果を で微分して導出した電場に

を代入した値が一致しなければならないから

が成立する。

ここから

となって、同様に でポテンシャルも連続になる必要があるから

として求まるわけである。

これが普通にガウスの法則から電場を求めた後にポテンシャルを導出するときと一致することは、各自で確認してみてほしい。